曾经沉迷于悬疑推理小说的刘剑,如愿成为一名“侦探”,却不是破案,而是破解古代纺织品背后染料的奥秘。作为中国丝绸博物馆国际交流部主任、研究馆员,刘剑深耕于染料科技考古与传统色彩科学重建的殿堂。历经上千件纺织品文物的染料检测,刘剑及其团队揭开了一系列神奇而迷人的动植物染料面纱。在重建古代传统染色工艺的征途中,他们取得了两项亮点成果:一是成功复制了五彩夹缬,二是复原了“乾隆色谱”。“文物科研的守护者,我们有责任也有使命,将中国传统纺织技艺推向世界舞台。”刘剑说道。

一 天然染料:大自然的调色盘

“长安城像是一匹被丢进染缸的素绫,喧腾的染料漫过纵横交错的街道,像是漫过一层层经纬丝线。只见整个布面被慢慢濡湿、浸透,彩色的晕轮逐渐扩散,很快每一根丝线都沾染上那股欢腾气息。整匹素绫变了颜色,透出冲天的喜庆。”

在《长安十二时辰》的笔触下,长安城犹如一匹被染缸浸染的素绫,喧嚣的染料漫过街道,如同浸润经纬的丝线,将整个布面渐渐染上了欢庆的色彩。刘剑的日常,便是与这形形色色的染料为伴,进行无尽的染色实验。

图为《长安十二时辰》剧照

谈及天然染料,刘剑如数家珍。

植物染料中,根、茎、叶、花、果皮皆可提炼出色素。红色染料如红花、苏木、茜草;黄色染料如槐米、黄檗、黄栌、栀子;黑色染料有五倍子、橡碗子;蓝色染料则有马蓝、蓼蓝、菘蓝;紫色染料则以紫草、核桃皮为代表。

动物染料中,骨螺与胭脂虫尤为著名。骨螺来自地中海,其腺体中的微量色素前体可染出珍贵的蒂尔紫。

(图为地中海出产的三种骨螺,Shahar Cohen拍摄)

胭脂虫则来自中南美洲,能为丝毛织物赋予饱和的红色。

(图为美洲胭脂虫)

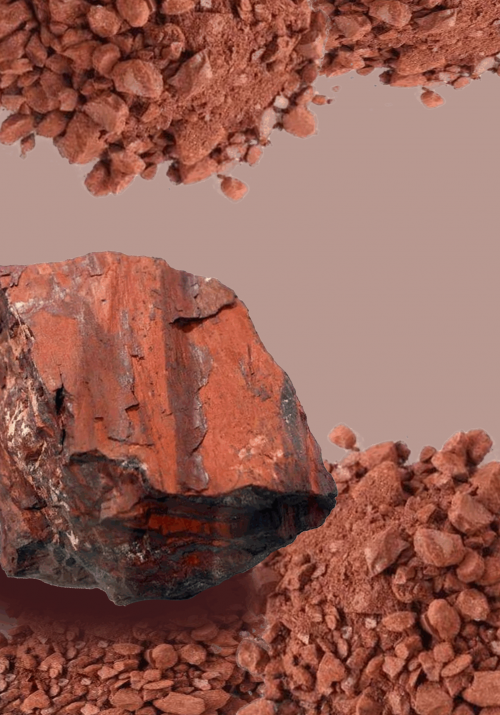

此外,矿物颜料亦不容小觑,它们见证了人类早期文明的色彩追求。刘剑介绍,大约在10万年前,南非布隆伯斯洞穴中就出现了储存赭石的鲍螺壳,据推测,其可能被用以装饰或纹身;而在2.5万年前,中国山顶洞人的穴居地就有赭石的遗存,用于给兽牙、鱼骨和贝壳着色。矿物颜料被广泛地应用于岩画、祭祀、墓葬等。矿物颜料在纺织品中使用更早,常常作为印绘的原料。后来,天染染料经过处理制成色淀也能起到同样的功用。

(图为红赭石)

地理环境的差异赋予了天然染料的丰富性与地域特色。比如,同为黄色染料,中西欧常用木犀草,而东亚则偏爱槐米和黄檗;同为红色染料,中南美洲以胭脂虫著称,而中南半岛则常用紫胶虫。

(图为木犀草,Recep Karadag拍摄)

刘剑深感:“天然染料的使用,蕴含着古代匠人的智慧,对今人激发创造力而言,是一种宝贵的启迪。”

(图为刘剑博士)

二 色彩复原:传统技艺的重生

“成都新夹缬,梁汉碎胭脂。”白居易的诗句描绘了夹缬的独特韵味。夹缬、绞缬、灰缬、蜡缬,被誉为“中国古代四大印染工艺”。然而,夹缬因工艺复杂,宋代时仅供皇室,逐渐在民间失传。五彩夹缬更在清末绝迹。

“当得知日本专家成功复制五彩夹缬时,我当时就想,自己作为一名古代染料和传统染色的科研人员,应该有责任复制出唐代的印染工艺。”刘剑说,复制五彩夹缬的过程并不顺利,但他心里只有一个信念,那就是要成功实现五彩夹缬工艺的复制。后来刘剑和团队通过大量的田野调查和文献查阅,在一篇古籍中找到了灵感。

(图为“五彩夹缬”复制品,在大英博物馆展出)

历经无数次的尝试与失败后,他终于在一次研讨会上展示了自己的五彩夹缬复原作品,赢得了满堂喝彩。这意味着经过近20年在染料科技考古与传统染色工艺方面的研究和实践,我国在这一领域有了较大的突破。“作为文物科研工作者,让中国传统的纺织技艺走向世界是我们的使命。”说起中国科技考古与传统染色工艺研究的发展,刘剑满脸的自豪。

走进乾隆的色彩王国,源自一次偶遇。2005年,还在东华大学读博的王业宏(现温州大学美术与设计学院教授)在导师赵丰(现浙江大学艺术与考古学院院长,原中国丝绸博物馆馆长)的支持下,前往中国第一历史档案馆检索清代宫廷服饰文献,意外发现乾隆年间内务府织染局染作销算档案。它清楚地记载了每种颜色的染料、媒染剂和燃料(木柴)的消耗。如此完整的配方实属难得,然而,这份珍贵的资料此前并未得到系统研究,且部分年份的记录已遗失。

(图为王业宏教授)

基于此,为了更加简明且形象地描述这批珍贵档案中的系列颜色,在刘剑的组织下,王业宏、金鉴梅、张忠良等研究人员组建了“乾隆色谱”复原小组,通过与国内外众多染色专家合作,从2014年开始对清代乾隆时期宫廷服饰色彩进行复原研究。2020年,《乾隆色谱——17—19世纪纺织品染料研究与颜色复原》的出版,这一成果在学术界崭露头角。鱼红、砂绿、杏黄、玉色、青莲紫等鲜活色名,逐一对应着研究团队精心研制的“乾隆色谱”色卡。

“这些美丽的颜色,可以化作眼影,亦可成为口红。我们已经将‘乾隆色谱’应用于儿童眼镜框上,让中国传统色真正‘活’起来。”刘剑满怀期待地说道。

三 乾隆色卡:诗意的色彩区间

国学大师季羡林说过:“敦煌是中华文明、印度文明、伊斯兰文明还有希腊文明的汇流之地。”这一点,在染料上也得到了印证。

据刘剑研究,从北朝到元代,欧亚各地的染料汇聚于敦煌。来自印度的紫胶虫、印度茜草、木蓝,中亚的葡萄、石榴、菘蓝,东南亚的苏木,欧洲的木犀草、西茜草等,共同谱写了敦煌的色彩篇章。

(图为紫胶虫,曾启雄拍摄)

以红花为例,在“中国丝绸博物馆”公众号的科普文章《红花染:任是猩猩血未加》中,刘剑和同事们指出,根据《博物志》记载,其由张骞出使西域后带回。但有学者研究认为,野生红花及其染色在4500年前起源于埃及,汉代时经由中亚输入中国,随后又东传至日本。唐代以后,特别是明清时期红花在丝绸染色的应用极为广泛。

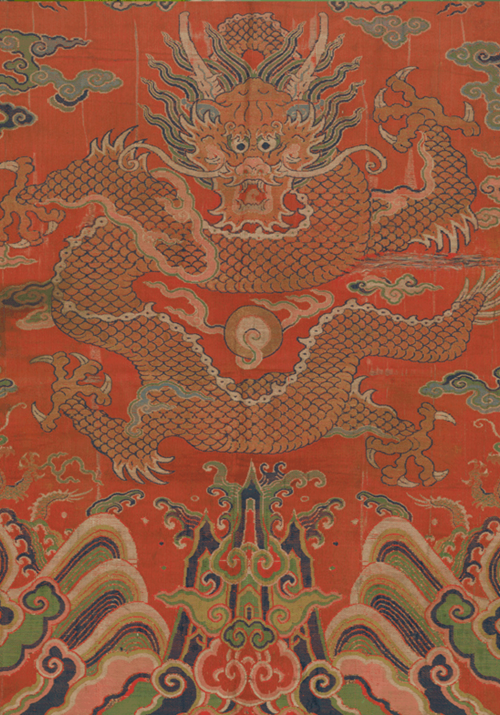

(图为“红地蟒纹妆金缎”局部,中国丝绸博物馆藏)

在“乾隆色谱”的研究中,蓝色系的配方占据了重要地位。在《“清”出于蓝——清代满族服饰的蓝色情结及染蓝方法》一文中,团队骨干王业宏教授等研究者认为,满族对蓝色情有独钟,成为清代统治者后不久便将蓝色纳入服饰制度体系,作为最重要的服饰色彩。

(图为石青横罗麒麟补服,中国丝绸博物馆藏)

在“乾隆色谱”的重要研究材料乾隆时期《内务府织染局染作档案》中,蓝色系的配方约占40%,对应的色名有月白、宝蓝、红青、石青和元青等。其中,石青可以通过橡碗子和五倍子套染,黑矾媒染,再用杏仁油后整理来获得元青;相应地,红青应当也可以通过某种方法从石青再加工而得。

团队骨干金鉴梅博士详细介绍了天然染料的染色方法,如直接染色法、媒染法、还原染色法等。由于天然染料中色素的种类和含量受动植物生长环境的影响,获得的织物色彩难以精确控制。这既是挑战,也是魅力所在。

(图为金鉴梅博士)

“以‘乾隆色谱’中的明黄色为例,它并非单一颜色,而是一个色域的分布。”刘剑说道,“我们的研究旨在尽量缩小这个范围。”他进一步指出,古代染色工匠凭借肉眼判断色彩,经验丰富的工匠能够染出更符合色名范围的作品。

“天然染料蕴含着丰富的历史和文化价值,是中国独特的文化遗产。”刘剑深情地说道,“研究和应用天然染料,不仅能够激发当代生态纺织的创新能力,更能提升中国传统纺织技艺在国际上的影响力。”